Есть дом на окраине Чернигова. Ничем не приметный, обычный деревянный дом, обнесенный оградой и пожухлыми зарослями акаций. Настежь распахнутые окна, в которых шевелятся занавески, выходят в узкий Малясов переулок. Здесь мало прохожих, редкие автомобили неслышно сминают рыжую листву. Выключенный из стремительного ритма окружающих его улиц, переулок полон осенней пахучей тишины и покоя. Но только первый миг кажется, что он живет тишиной...

Тонкий свистящий звук сопилки накатывается из притаившихся зарослей, из глубины раскрытых окон... Широко и доверчиво настраивает свой голос домра... Ей вторит владимирский рожок, за ним вступают кувиклы, кобза, мандолина... Это похоже на скольжение облаков по чистому полуденному небу... Светлая печаль древнего напева щемит, будоражит душу: кажется, что он выплыл из неслышно падающих сумерек, выстоялся в бражном воздухе осенней земли. Звуки понемногу крепнут, струятся в легком прихотливом узоре, и тишина отвечает долгим замирающим эхом.

Здесь работает мастер. Александр Никитович Шленчик «разговаривает» со своими инструментами, пробует их голоса, а может, и прощается с ними, потому что скоро придут заказчики — представители разных хоров, ансамблей, Домов культуры. Разноголосая музыкальная коллекция, сработанная мастером, разъедется по городам и весям страны, чтобы зажить самостоятельной жизнью. Оркестровые цимбалы отправятся в Киев, в консерваторию и Музей народной архитектуры и быта; кобза — предок бандуры — уедет в Харьков, во Дворец культуры тракторостроителей; басетль, по форме напоминающий контрабас, ждет Минская филармония; а семейство сопилок-свирелей примет известный белорусский ансамбль «Песняры».

Так было всегда, и, я уверен, так будет сегодня: сначала тщательный осмотр инструментов, придирчивая проба ладов и тональностей — затем шумная похвала автору. И, как всегда, на специально приготовленном бланке появятся строки авторитетного заключения, типа: «Сопилки мастера Шленчика имеют ровный звукоряд, хорошую амплитуду, удобно вырезаны отверстия для пальцев, что расширяет технические возможности инструмента... Расчеты, сделанные А. Н. Шленчиком, дают возможность ставить вопрос об изготовлении сопилок в массовом порядке».

Таких сопилок, изготовленных из мореного граба, клена, бузины и отшлифованных до зеркального блеска, мастер сделал около тысячи. Не случайно о нем говорят: «Лучший мастер среди музыкантов, лучший музыкант среди мастеров». Шленчиком созданы целые семейства мандолин, кувиц (на них играли еще в Запорожской Сечи), цимбал, жалеек, рожков, тростниковых дудок-очеретянок, гуслей. Ему много раз присуждались премии и почетные дипломы, многие музыканты гордятся, что играют на его сопилках, бандурах и мандолинах. Но особую радость Александру Никитовичу доставляла работа над восстановлением и усовершенствованием забытых и почти исчезнувших инструментов. Так было, например, с творениями народа коми — чипсаном, бадьпу, сюмодом; так было с литовской лимздели, с итальянским оккарино, с украинской козой.

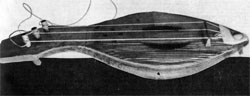

Последним открытием Шленчика стал «звончатый переладец» — гудок, предок или ближайший родич скрипки. «Снежный человек» средневековой славянской музыки, как окрестили его ученые-музыковеды. Легендарный инструмент дерзких народных шутов-скоморохов, голоса которого еще не слышало современное поколение людей...

Последним открытием Шленчика стал «звончатый переладец» — гудок, предок или ближайший родич скрипки. «Снежный человек» средневековой славянской музыки, как окрестили его ученые-музыковеды. Легендарный инструмент дерзких народных шутов-скоморохов, голоса которого еще не слышало современное поколение людей...

Грустная история у русского гудка. Судя по былинам и историческим песням, он сопровождал многолюдные народные торжества; непрерывное басовое гудение издавала при этом верхняя «солирующая» струна, как, например, при игре на лире... В течение многих лет не один исследователь музыкального фольклора мечтал найти древний гудок, услышать его голос, узнать репертуар гудошников и таким образом прочитать важную, почти стершуюся страницу в истории народной музыки. Но инструмент словно скрылся в дымке веков, оставив в руках музыковедов лишь косвенные свидетельства своего существования.

«Диавольским сосудом» заклеймили гудок церковники, «звончатым переладцем» нарекли его заливные песельники-скоморохи. На нехитром своем инструменте исполняли они плясовые наигрыши, потешая народ. Сбившись в ватаги, бродили гудошники из города в город, из посада в посад. Где «медвежью комедью» показывали, где «скоромную» сказку сказывали, а где и в пляс пускались, надев на себя личины-маски: «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет». Одно слово — веселые люди!

При «тишайшем» царе Алексее Михайловиче церковь добилась своего: анафемы обрушились на головы тех, кто «совершал хребтом вилянье, ногами скаканье, устами неприязнен клич и вопль». Куда бы ни шли скоморохи, их всюду настигало око государево и гнев церковный.

Вскоре «сосуды гудебные» были изъяты. Со всех уделов российских их свозили подводами в Москву и здесь на площадях всенародно сжигали. Горели в кострах гудки и гусли, домры, волынки и скрипицы. Не быть веселью на русской земле! А самих скоморохов согласно грозным указам ссылали на далекий Север, в глухую бескрайнюю Сибирь...

Между тем доподлинно известно, что царь, преследуя скоморохов, сам охотно забавлялся народной музыкой. Английский путешественник А. Олеарий, посетивший Московию в начале XVII века, был свидетелем буйного мирского веселья в покоях царя Михаила Федоровича: один из скоморохов играл на гудке, а девушка плясала под его аккомпанемент. Известно также, что для Алексея Михайловича в Лапотном ряду был куплен за полтину гудок («для потехи»). Большой штат гудошников находился и при дворе Петра I. Как сообщают «Расходные записки» царя, «...мая 3 дано крестьянке кн. Ник. Ив. Репнина Настасье Игнатьевой, которая играет на гудке, 5 рублей», а гудошнику Якову Кириллову Коневу «дано 10 рублей на дорогу». По-видимому, оба музыканта — и Конев и Игнатьева — пользовались особым расположением Петра, потому что у первого он «изволил крестить младенца», а к другой самолично, пожаловал на свадьбу, где «собраны были все гудошники». Излюбленный русский инструмент был воспет «отставным служивым» Моисеем Слепцовым в его оде в честь взятия Очакова: «Строй, кто хочет, громку лиру, чтоб казаться в высоте. Я направлю песню миру по-солдатски, на гудке».

И в то же время многие из придворных кругов не скрывают своего скептического и даже неприязненного отношения к инструменту. «Он (гудок) имеет форму скрипки, но изготовляется из грубого невыделанного дерева. Корпус его неуклюж... — свидетельствует поселившийся в России Якоб Штелин. — Простые любители этого гнусавящего инструмента играют на нем либо сидя, упирая его в колени, либо стоя, упирая в корпус. Играют на нем общераспространенные мелодии, причем пальцами перебирают редко более одной струны, другие же две поводятся смычком впустую и всегда сильно, так что звучит скрипуче и назойливо, как на лире». «Вульгарный», «простонародный» гудок все чаще противопоставляется изящной аристократической скрипке; гудошником теперь называют всякого надоедливого соседа, который донимает окружающих бездарной игрой на скрипке. «Скрыпица на себя внимание всех влекла, гудок в забвенье привела», — торжествует петербургский журнал «Полезное с приятным», выражая вкусы пудреных париков и атласных камзолов.

Однако гудок вместе с волынкой, балалайкой и дудой все еще желанный гость на крестьянских празднествах. Он сопровождает старинное пение и хороводные пляски, он веселится на свадьбах и в кабачках, горюет на поминках. И только во второй половине XIX века, как отмечает В. Даль, инструмент понемногу уходит «из обычая у народа», уступая место гармонике. Одним из последних гудошников, потомков славных скоморохов, о котором упоминают ученые, был бродячий псковский слепец Степан, фамилию которого даже не удосужились записать. И что самое обидное: к началу нашего века в России не осталось ни одного подлинного народного гудка.

Историю «звончатого переладца» можно бы считать законченной, если бы не случай, происшедший в 1940 году... После лекции в Орловском музыкальном училище к собирателю музыкального фольклора Л. В. Кулаковскому обратился один из слушателей. Он сообщил, что совсем недавно в Брянске видел бродячего музыканта с каким-то странным инструментом: грубый самодельный корпус — не то скрипка, не то мандолина. Когда старик пел, он держал инструмент не на плече, как все музыканты, а у колена. Смычок, которым он водил по трем струнам, подозрительно смахивал на лук...

У ученого перехватило дыхание: все приметы сходились. Гудок, конечно же, гудок!.. Буквально на следующий день Кулаковский был в Брянске, но старика там не оказалось. «Да, видели, слышали, — подтверждали люди, — а где сейчас — не знаем». Ученый обращался в милицию, скитался по окрестным деревням, расспрашивая жителей, и. словно бы в насмешку, слышал такие слова: «Вроде бы вчера видели. Ветер его носит!..» Следы бродячего музыканта с «чудным» инструментом отыскались наконец в Рязанской области. Но сообщение пришло слишком поздно: старик недавно умер, а его гудок достался ребятишкам. Гриф они отломили, а самодельный корпус, похожий на усеченную грушу, превратили в кораблик, пустив его в плавание по весенним лужам...

Так оборвалась важная, едва не схваченная ниточка, которая могла бы привести к уникальному открытию в музыкальном фольклоре. Правда, открытие все же состоялось — археологическое. При раскопках древнего Новгорода среди множества других предметов древнего быта были обнаружены четыре гудка. И один из них почти целый! Его нашли в развале городской усадьбы, сгоревшей в 1386 году. Инструмент экспонируется сейчас в Историческом музее в Москве; известен даже материал, из которого его изготовили, — ель... «Но главное — способ извлечения звука, строй струн, характер звучания, манера исполнения, репертуар гудошников — по-прежнему неизвестны, — пишет Л. В. Кулаковский. — Найти бы «живой» гудок — целый, со смычком, струнами, действующий!..»

Нелегко разговаривать с мастером, когда он за работой. Речь у Шленчика медленная, тягучая. Он больше отмалчивается и поэтому зря говорить не станет, если его не спросишь, — может, быть, потому, что больше привык слушать дерево.

Какой голос у дерева? Наверно, у каждого мастера за долгие годы работы выработалась своя система звуковых ощущений. Александр Никитович, например, перепробовал чуть ли не все древесные породы, встречающиеся на земле, и пришел к выводу, что у персидской сирени звук серебристый и яркий, у калины и клена — матовый и тусклый, у бузины — прерывистый, сумрачный и густой, палисандр и явор звучат на высокой и чистой альтовой ноте. Акация и тростник, если их проварить в льняной олифе до 250 градусов, могут откликнуться нежнейшей пастушьей побудкой. А верба с упругими кольцами слоев, отполированная до ружейного блеска, запоет низко и виолончельно.

Но самое певучее дерево — ель. Ель высокогорная, альпийская, мелкослойная; или же наша северная, котласская и уральская, которая в распиле отзывается на все звуковые частоты от 20 до 20 000 герц. Не случайно говорят, что в матером еловом бору, в особенности, если он растет на грунтах, содержащих окислы серебра, можно услышать аккорды почти всех инструментов мира: еловая древесина — самый лучший резонансный материал. Но не каждое дерево подходит для музыкального инструмента. Нужно выбрать такое, чтобы ствол был как натянутая струна, с красивой текстурой, плотной и упругой сердцевиной, с четкими, будто выточенными годовыми кольцами. И конечно же, без завитков, трещин и червоточин.

Выбранное дерево распиливают на дощечки и выдерживают по многу лет, чтобы в волокнах и капиллярах не осталось питательных веществ, мешающих консервации. Куски резонансной ели обладают природным даром облагораживать звук металлических струн. Такие дощечки хранят как сокровища и определяют их качества по специальной акустической константе.

— А вообще-то дерево можно понять только в работе, — говорит Александр Никитович. Он берет в руки несколько заготовок одинаковой формы и бросает их на пол. Деревяшки разлетаются в стороны с глухим безличным стуком.

— Слышите? — Шленчик наставительно поднимает палец, призывая меня в свидетели. — У этой звук гаснет... Другая гнусавит и дребезжит — брак, значит... А эта, — и у него замирает дыхание, — чистейшая ля-бемоль!.. Вот так и определяю, что пойдет в работу, а что нет.

Мой взгляд скользит по стенам мастерской, где висят инструменты. Роскошная, в багряных отсветах бандура-прима, изящное, похожее на раковину оккарино, украшенные орнаментальной резьбой владимирские рожки, вертлявая выскочка — тростянка...

— А где же гудок?

— Не повезло вам, — вздыхает, улыбаясь, Шленчик. — Уехал гудок.

— То есть как уехал? — У меня словно украли радость.

— В Белоруссию уехал, в ансамбль «Хороши». За границей сейчас выступает. — И чтобы поддержать меня, мастер добавляет: — Но голос его остался.

Он давит на клавишу магнитофона и из электронных недр, как из жерла вулкана, выплывают хриплые, гортанные, какие-то придушенные звуки. Будто надвигается серый ползучий мрак и чьи-то шаги уходят в холодную и гулкую тишину.

С тревогой и удивлением я вслушиваюсь в эту странную, нездешнюю музыку, похожую на вой осеннего ветра. Да и музыка ли это вообще? Может, это мысль человеческая бродит по закоулкам памяти? Бьется с неумолимым роком в густых и мрачных плутаниях струн?.. И вдруг — удар: Еще один... еще! Звуки полные, тяжелые, открытые — звуки боевых кличей, буйных степных костров, звуки приглушенного лошадиного ржанья и округлой славянской речи. Такое чувство, будто во мне проснулась до сих пор молчавшая часть души. И рождается прозренье: ты жил когда-то, жил! Озвученная старина посылает мне свои позывные. Я вижу, как по полю бранному несется разгоряченная монгольская конница, я слышу тревожный звон колоколов, бряцанье мечей, перекличку дозорных на башнях киевских и тугой посвист стрел, заслоняющих багровое небо... Я жил когда-то, жил!

...— Ну как, впечатляет? — Александр Никитович останавливает запись, и все вокруг становится привычным и знакомым. Он улыбается довольный. — Семен Тышкевич из нашего музучилища, когда обыгрывал инструмент, тоже все удивлялся: куда это меня, Саша, занесло?.. А ведь он играл не по нотам — самого себя играл. Вручил душу смычку, и тот увел ее в бог весть какие времена... Мне самому иногда не по себе, когда слышу эти звуки. Инструмент — загадка для профессионала! К нему подход нужен: своя музыка, свой композитор...

— А с чего все началось, Александр Никитович?

— С обыкновенного заказа. Обратилась ко мне Минская филармония: сделайте-ка нам гудок, товарищ Шленчик. А чтоб легче было сориентироваться, познакомьтесь с книжкой Кулаковского «За народной мудростью». Ну что ж, если просите — сделаю. Да и как не сделать, когда люди хорошие просят?! Тем более что гудок этот, или подобие гудка, я уже видел на фреске северной башни Софийского собора в Киеве. — Он помолчал, невесело усмехнулся.. — Прочитал я книжку, съездил еще раз в Киев и понял, что попался »а удочку собственного легкомыслия.

— Слишком мало сведений об инструменте?

— Какое там — тайна за семью печатями! Пришлось ходить, рыться по библиотекам и выуживать по фразам, что за зверь такой — этот чертов гудок. В одном месте узнал, что у болгар сохранился смычковый инструмент гадулка, у сербов — гусла. Прямые родственники гудка, общий славянский корень: ногти пальцев левой руки играют роль передвижных порожков, и звуки струн гасятся, не имея опоры с грифом. В другой книжке прочитал, что на гудке играли мелодию на одной верхней струне, сопровождая ее нижними открытыми струнами, настроенными квинтой. Характер звучания при этом, как писали поклонники скрипки, был «несколько гнусавый, с оттенком скрипучести». Эмоции в сторону: главное — информация!.. Читаю дальше: корпус инструмента делали обычно овально-яйцевидной или усеченно-грушевидной формы, струны были из бычьих жил, а на смычок натягивали скрученный конский волос... Ну а когда я увидел гудок в Историческом музее, все стало ясно: у него должна быть альтовая мензура. Вот так, с бору по сосенке, и собирался инструмент.

Шленчик встает и снова включает магнитофон: наш разговор идет на фоне густых отрывистых аккордов, приглушенных шорохом нижних струн.

Шленчик встает и снова включает магнитофон: наш разговор идет на фоне густых отрывистых аккордов, приглушенных шорохом нижних струн.

— Корпус я выдолбил из тополя, — говорит Александр Никитович, — а резонансовую деку — из котласской ели... Тополь я выбрал потому, что в древности все инструменты делались из пород, доступных ручной обработке. К тому же это более «славянское» дерево, нежели ель или пихта. А на смычок я натянул ровно сто черных конских волосинок... В общем, — заключает он, — начало положено...

— Начало чему? — недоумеваю я.

Шленчик многозначительно разводит руками — вот, мол, чудак.

— Семейству гудков, конечно! Ведь у скоморохов было несколько таких инструментов — разного размера и звукового диапазона. Высокий — гудочек, средний — гудок, низкий — гудище. Как вы думаете, «скоморохи» для них найдутся?..

Под сводами тесной мастерской плывут, шевелятся тревожные, непривычные уху звуки: то ли жалобы, то ли вздохи, то ли бег смятенных мыслей, уходящих в невозвратную даль. Словно бродит, не находя пристанища, неприкаянная душа заливного песельника-скомороха...

И хочется верить, что тонкая ниточка, связывающая нас с древним искусством, теперь уже не оборвется на полпути, не канет в беспощадную Лету...

Олег Ларин

admin

admin

Утверждено

Утверждено

О проекте

О проекте